レポート日記

一覧に戻る4月23日は「子ども読書の日」 ~会社じゃ教えてくれない「子どもの読書」について学ぼう~

開催日:2011年04月23日

通常授業

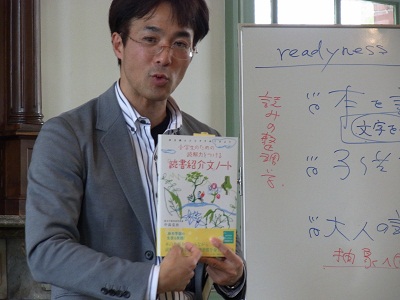

【今回の先生】 寺田 昌嗣 (SRR速読ラボ)

【今回の教室】 赤煉瓦文化館

赤煉瓦文化会館に約20名の方が集まり授業が始まりました。

まずは「子どものころどんな読書をしていましたか?」と

司会者の問いかけによる、アイスブレイクからスタート。

初めて会った方同士で話をして頂きました。

驚きや笑いがあがり、会場の空気が温かくなったところで授業スタート。

社会人と子どもの読書は何が違うのか?

まずはそもそも本を読むとはなんぞや?

本を読むこととは・・・

1、文字を読む、文を読む

2、文章を読む

3、本を読む

1、2、3はそもそもレベルが違うそう。

「3、本を読む」とは、言葉を吟味して、パズルを組んで頭の中で全体の大きな絵を完成させる作業です。読み聞かせなどをする時、気をつけたいのは話を脱線させること。全体の絵を完成させる途中に、話を脱線させると、子どもの本への興味の芽を摘んでしまうことになるそうです。

子どもを読書好きにするには?

子どもを巻き込んでいくことが重要です。

わざと壁に向かって、本を朗読して子どもから興味を惹き、巻き込んでいく。

Doing→Beingへ。自発的な心を育むことが大事だそう。

今回、「こどもの読書」がテーマで、20人中実際の対象者は2名程度。

僕も含め、すぐには役に立たない内容かもしれなかったですが、

自分以外の誰かに学ぶ → 後生に託す

自分以外の誰かに役立つ事を学ぶということって、とても素敵なことであり、高尚なんじゃないかなぁと一人感じていました。

こうして街の一人一人が、街の財産をふやしていく。後生のため。

テンジン大学の場のもつ可能性を感じた授業でした。

今後も、こうした「自分以外の誰かに役立つ授業」というものも企画していきたいと思います。

(授業コーディネーター 藤久保 元希)