レポート日記

一覧に戻るテクノロジー時代の大人の学び~科学館・博物館・美術館の館長に聞いてみよう!~

開催日:2019年06月22日

コラボレーション授業

授業は大変好評でした。参加者からは「すごい情報量でした」「もう一度聞いて考えたいくらい」との感想があがりました。それもそのはず!!

今回ご登壇いただいたのは(左から順に)

・福岡市科学館館長 伊藤久徳さん

・福岡市博物館館長 有馬学さん

・福岡市美術館館長 中山喜一郎さん

です。

各館長さんのお話は、参加者の視野を広げる、深みのある内容ばかりでした。さらにその話を、福岡工業大学理事 米田達郎さんが、視点を変えながら、本質をつきながら解説し、聞いている人を魅きつけます。そして授業の最初から最後まで、福岡テンジン大学学長 岩永真一さんが、参加者が一緒になって考えられるように授業を展開していきました。

それでは、今回の授業ではどんな話が挙がっていたか、話の筋を、僕なりに整理して置いておきます。

テクノロジーの進化に各館はどのように対応していくのか

博物館:

3Dプリンターと博物館は相性がいい。これまで、さわれなかったものを触れるような展示になるかもね。視覚障害を持つ方も、楽しめるようになるでしょう。今やモナリザをも拡大してよく見える時代。鑑賞の仕方も受け取り手も広がります。

美術館:

紙媒体のようなアナログな資料は滅びてしまう。それをデジタルの発達により後世に残していくことがしやすくなった。作品そのものはアーカイブとして資料となり、蓄積できるものが増えていく。そこで、何を提供するか、いかにそれを提供するかが議論となるのです。

科学館:

科学を楽しめるエンターテイメント性のある場所を心がけている。なにせ、科学館の展示物は展示物だけでない。みなさんの座る椅子も照明もこだわりがある展示物なのです。今多くの人が物理を敬遠しているのは、物理で学ぶことが、実体験できず、楽しみにかけているからだと思うのです。今後テクノロジーによって、物理を楽しく体験できるようになれば良いと考えます。

アーカイブと大人の学びについて

博物館:

我々館ができること、作品ができるまでのプロセスを残すこと。それを見た人々はプロセスを検証できるのです。裏では、学芸員の方々が、資料の中から残した方がいいものを選択し、材質を調べ、細かに名前をつけています。

美術館:

プロセスそのものに感動することがあります。人それぞれがそのプロセスに意味付けや価値を見出すことで、考え方を学ぶこともあります。それらの営みそのものが、大人の学びとなるのです。

科学館:

皆さんは作品を受け取るが、そこに行き着くまでの過程はブラックボックスだ。その情報は嘘と真実を交えて広がります。真実と嘘の共存する世界を、プロセスを辿り、つきつめて歩きましょう。真理に到達いたしましょう。

大学:

教科書で知った金印に触れた喜び。本物に触れた心の揺らぎというものがあります。大人の学びとは、実に楽しいものなのです。

ところで、これらは、登壇者のご発言をそのまま載せているわけではありません。例えば、博物館の館長有馬さんのお話と、福岡工業大学理事の米田さんの補足を一緒くたにして、「博物館」が語っているふうにまとめた具合です。

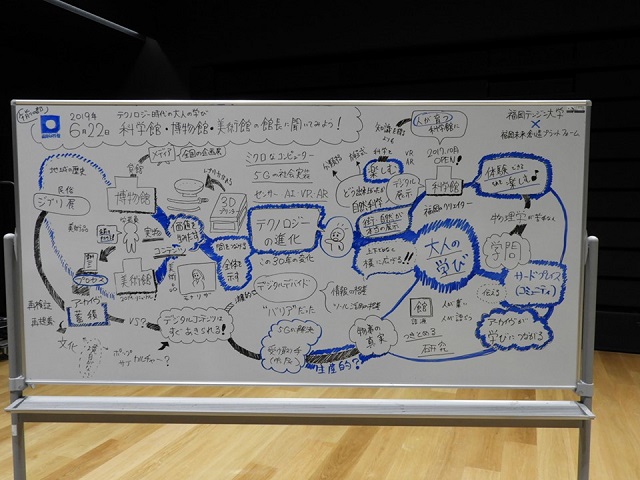

岩永学長のグラフィックレコーディングを載せております。授業内容を思い出す際にはぜひ、ご活用ください。

最後に登壇者の集合写真を。

〈この授業のスタッフ〉

Report 宇都 太亮

Photo 内田 真央

Staff 田代 明子、光石 隆憲

貴島 道拓、嶋田 康亮

【今回の授業のコーディネーター】

【今回の先生】

伊藤 久徳

福岡市科学館館長。九州大学名誉教授。理学博士。専門は気象学。京都大学大学院理学研究科博士課程、和歌山大学教育学部助手・助教授、九州大学理学部教授を経て定年退職。 著書に『オゾンのゆくえ』(共著、クバプロ、2004年)、「気象学と海洋物理学で用いられるデータ解析法」(『気象研究ノート』221号、2010年)など。

有馬 学

1945年北京生まれ、鹿児島県出身。1971年東京大学文学部卒業。76年同大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。九州大学文学部講師、助教授、教授を経て94年より同大学院比較社会文化研究科教授。2009年退官し九州大学名誉教授。2012年から福岡市博物館館長。歴史学者、専門は日本近代史。著書に『日本の近代4「国際化」の中の帝国日本』、『日本の歴史23 帝国の昭和』などがある。

中山 喜一朗

1954年生まれ。東海大学大学院芸術学研究科修士課程を経て福岡市職員(美術館学芸課)に。専門分野は日本近世絵画。市博物館・市美術館で学芸員、管理職を経験し2015年より市美術館副館長となり、2019年より館長を務める。『別冊太陽ユーモアあふれる禅のこころ 仙厓』(監修・共著)、平凡社、2016年『仙厓の○△□ 無法の禅画を楽しむ法』弦書房、2003年など。

米田 達郎

東京大学工学系大学院から、外資系石油会社・戦略コンサルティングファームを経て、2001年サンフランシスコ・ベイエリアに拠点を移す。Airbnbが初の資金調達をした瞬間を目撃し、スタートアップに触れる。経営学を学んだのち、カリフォルニア州ならびに欧州において、IT・環境・不動産領域で起業。米国大学での勤務を経て、学校法人福岡工業大学の理事に就任。「人が動かせるものは2つ。脳と筋肉。」が口癖。

【今回の教室】

福岡市科学館

2017年10月に開館した福岡市科学館。前身の福岡市立少年科学文化会館の移転とともに、子どもだけではなく、大人も科学を体験し、楽しむことができる施設。

福岡で活躍する団体、学校や企業との幅広いコラボレーションやオリジナルの企画展なども展開している。福岡オリジナルの展示がある5階の基本展示室や、6階のサイエンスホール、季節ごとに番組が変わるドームシアター(プラネタリウム)と、大人からこどもまで何度でも足を運んで楽しむことができる。

住所:福岡市中央区六本松4-2-1

■Webサイト

https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/

■アクセスマップ