レポート日記

一覧に戻る大切な命を守る~こどもの事故や病気の予防と、救急時の対応を学ぶ~

開催日:2011年10月22日

通常授業

過ごしやすい秋の午後、中洲川端商店街は子供連れやキャナルシティへ向かう人たちで賑わっています。近くの冷泉公園ではドイツ産ビールやメリーゴーランドが楽しめるオクトーバーフェストも開催中。アコーディオン演奏や陽気な歌声が聞こえてきます。

今回の会場、冷泉荘は中洲川端商店街から冷泉公園方面へ一本入った小路にあります。

今回の授業のテーマは「大切な命を守る~こどもの命を守るために必要な応急処置を学ぶ」です。

子どもたちがすくすく元気に成長してくれることは、親としてとてもうれしいことです。そして、日本中・世界中の人々が、未来を担う子どもたちの健やかな成長を祈っているでしょう。

乳幼児の死亡原因の一位は、不慮の事故、つまり喉に物を詰まらせたことだったり、やけどだったり、私たちが防ぐことができることなのです。このような事故が起こってしまったら取り返しがつかないことも多いので、未然に防ぐことが一番大切です。

しかし、不幸にもそういった事故に巻き込まれてしまったときに、周りの大人に適切な応急処置ができれば、

最悪の事態を回避できる確率は格段に上がります。

先生は九州大学病院 救命救急センター 助教の賀来先生です。

はじめに、緊張をほぐす為に参加者の方に簡単な質問に答えてもらいます。

レジュメが配られてパワーポイントを使った説明が始まります。まずは病気編。

「昼間元気だった生後2カ月の男の子が夕方から38℃の熱を出し、今は22時。あなたが親ならどうしますか?」

「では2歳の子だったらどうでしょう?」という先生からの課題に対して、4人1グループで話し合います。

先生の回答は、生まれて5,6カ月までは母親の体からもらった抗体があるので、通常熱は出ません。熱を出したらすぐに救急へ!とのこと。2歳の子供なら家で様子を見たり、電話相談(♯8000番)するのが良いです。

「1歳の子供が1分間けいれんを起こしました!さあ、あなたならどうしますか!?」

5分以上けいれんが続くときは119番。5分未満であれば、落ち着いてから受診。

けいれんの場合、着衣を緩めること、頭部を横に向けることが大事です。

スライドの合間に参加者からも活発な質問が飛び交います。大切な子どものことだけに、真剣そのものです。

Q.幼児期の発熱が脳の成長に悪い影響を及ぼす可能性はありますか?

A.発熱は身体が病原菌を退治しようとする時に起きる自然な抵抗反応なので、心配ありません。

●解熱剤・・・平熱に戻すのではなく、熱を1~1.5℃下げて、体力の消耗を抑えて楽にするもの。

●抗生剤・・・体の中の細菌を殺すためのもの。体の中の全ての細菌を死滅させる必要があるため、症状が無くなっても最後まで飲みきること。

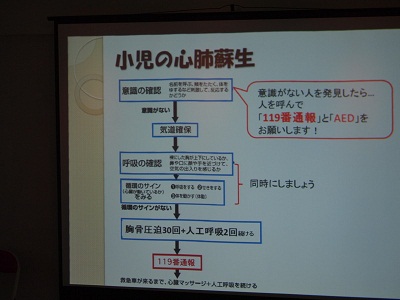

講義の後は実習です。息を吹き込むと肺が膨らむ赤ちゃんの人形を使って、心肺蘇生(心臓マッサージ)と人工呼吸の練習を行います。直接口をつけるのではなく逆流を防ぐシートを使います。1回の人工呼吸で100mlの空気を送ってあげれば赤ちゃんの肺には十分だそうです。

実習の後はケガ・事故編。席に戻って誤飲や頭を強打した時の対応を学びます。

≪鼻血≫

・上体を起こして、鼻の下部を指でつまみ、鼻の奥に向かって10分くらい圧迫します。

≪頭部外傷≫

・頭を打った時は、大声で泣き、泣いた後は機嫌がよく、普段と変わらない場合は心配ありません。こういうときは食欲や顔色などに注意して24~48時間家庭で様子を観察します。

・頭を打った当日は入浴を控えた方がよいでしょう。

・意識障害、けいれん、繰り返し吐く場合は救急受診を!

≪誤飲≫

・気付いた時点で舌の奥を下の方へ押して、すぐに吐かせるのが原則です。(但し、吐かせてはいけない場合もあります。)

・少量の誤飲ならほとんど無害だそうです。

・豆やピーナツは気管に入る場合があるので目を離さないことが大事です。

・タバコを飲み込んだ場合、苦いのですぐ気付いて吐くはずですが、空き缶を灰皿代わりにしている場合は要注意です。

次の実習は子どもが誤ってものを飲み込んだ場合に吐きださせる為の背部叩出法です。片足の腿の上に子どもの人形をうつ伏せに載せて背中をかなり激しく叩きます。その後、仰向けにして胸骨圧迫の要領で数回胸を押し、口の中を見て飲み込んだものが戻ってきていれば手で取り出します。これを、飲み込んだものが出るまで繰り返します。

授業の締めに先生からのアドバイスです。

①かかりつけの開業医に

②できれば日中に

③子どもの症状を良く知っている人が連れて行きましょう。

持っていくと便利なもの・・・母子手帳、お薬手帳、保険証など

・一人で悩んでもわからないとき、救急車を呼ぶべきか迷った時は

「♯8000」(小児救急医療電話相談)へご連絡ください。

・近くの医療機関を知りたい時は救急医療情報センター(092-471-0099)へ。

・インターネットでは「ふくおか医療情報ネット」に「こどもの医療相談」のページがあります。

授業後も個別質問が絶えません。みなさんの真剣さと先生の親しみやすい人柄を感じました。

最後に先生を囲んでみんなで集合写真。お疲れさまでした!

(ボランティアスタッフ 村井 泰)

【今回の先生】

【今回の教室】

住所 : 福岡市博多区上川端9-35