レポート日記

一覧に戻る[大人の社会科] なぜ福岡は“水がない”のに九州一の都市となったのか?in 福岡市博物館

開催日:2023年05月20日

コラボレーション授業

あなたは毎日蛇口をひねって使う水道水について、考えたことはありますか?

現在も人口が増え、成長を続けている福岡都市圏。ただ福岡平野周辺には水源がなく、「水が全く足りない!」はずなのに、この水はどこから来ているのだろう。そんな疑問を持った参加者が福岡市博物館に集まりました。

まず授業開始とともに、テンジン大学恒例のチェックイン(自己紹介)からスタート。

私のグループはテンジン大学を知らない方もいらっしゃたので、戸惑っていらっしゃる方に名札を見せながら普段こんな感じですよと説明したり、和気藹々とした雰囲気でした。

名札に「水道水との思い出」という項目があり、私は小学生の時の社会科見学で行った浄水場の見学と書いたのですが、これが人によってさまざまだったのが面白かった。

ある方は2度の大渇水を経験した思い出、またある方はその2度の大渇水を市の職員として対応した思い出。

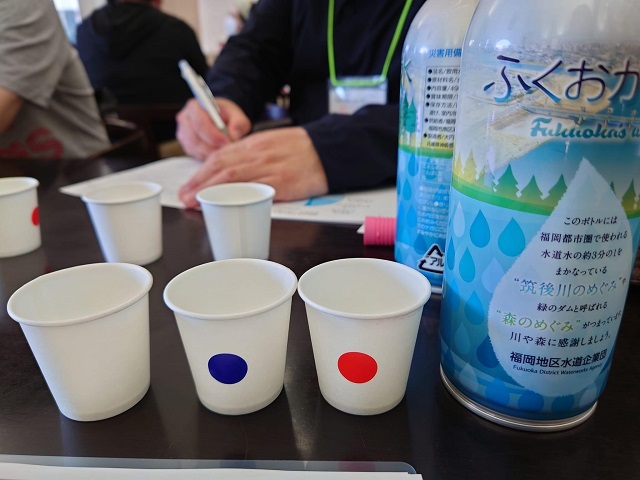

そんな話をしていると、3種類のお水が入ったコップがテーブルに運ばれてきました。

お待ちかねの「利き水ワークショップ」!!

「水道水」、「ミネラルウォーター」、「海水を淡水にしたもの」

この3種類がどれかを当てるというもの。

グループの方は水道水だけは味で分かった!とおっしゃっていたのですが、私は全くわからず、私だけ外してしまいました。

なぜ外したのかというと、水道水が一番美味しかったから!!

私は幼少期、水道水が美味しいという記憶がなく、ほとんど飲まずに大人になってしまいました。

でもこの謎は後ほど解明されることに。利き水で盛り上がったところで、2度の大渇水時に生まれてなかった私の中に疑問が、、、、

「大渇水が2度もあったのに今は水がある。なぜ?」と。

それを紐解いて下さったのが、福岡市博物館館長の有馬館長。

弥生時代まで遡って、福岡の水の歴史を話してくださいました。

私が印象的だった話は、福岡は北九州になりたかったが、水が足りなくて工業都市になることを諦めたこと。2000年前から井戸がたくさんあり、都市的な営みがあったこと。大正時代には給水を開始していたこと。上書きをしながらまちを形成していったこと。

興味深い話ばかりでメモが止まりませんでした。

そして一番衝撃の事実が、、、、

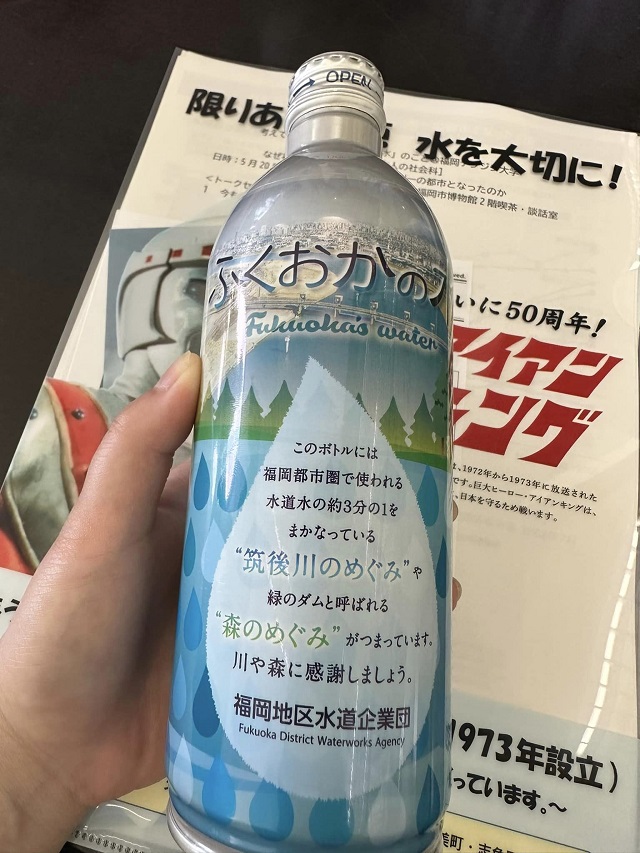

実は筑後川から1/3取水していたのです!!!

筑後の水は美味しくてよく飲んでいたのですが、まさか福岡の水も筑後川から取水していたとは。同じ川の水だから、美味しいに決まっています。

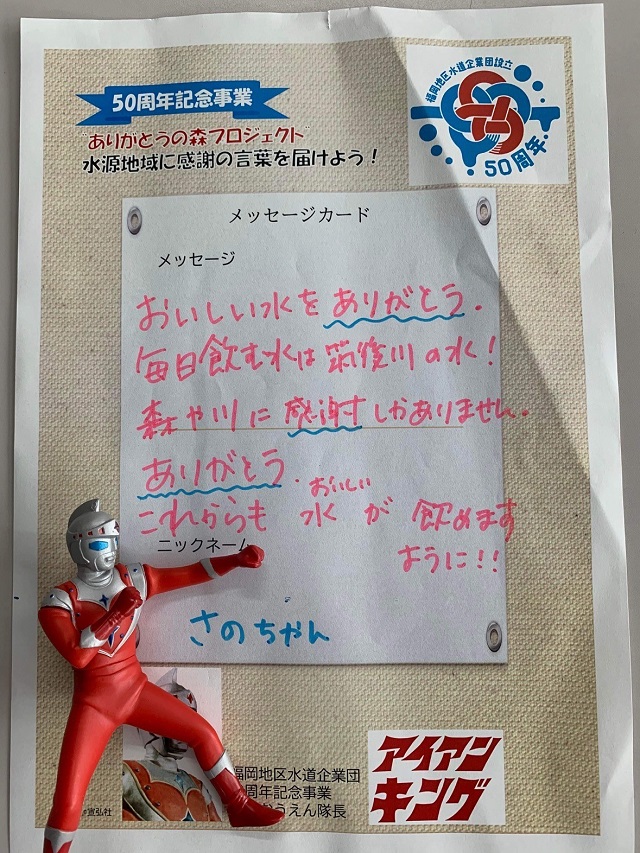

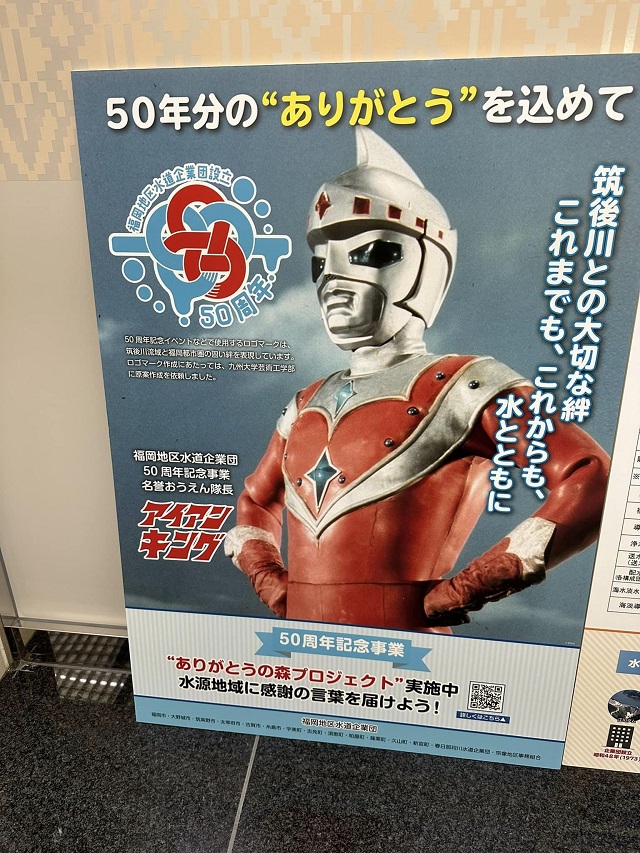

無事に謎が解け、伏線も回収されたのですが、最後に福岡地区水道企業団50周年記念事業の一環で、水源地域(筑後川)に感謝の気持ちを届けよう!とのことで、参加者全員でメッセージを書きました。

筑後川美味しい水をありがとう!!!

もう水資源は問題無し!

「水の都福岡」と呼ばれる日も近いのかもしれません。

参加者の皆さん、授業のコーディネーターの岩永学長、先生の有馬館長、倉員さん、福岡地区水道企業団の皆さん、お疲れ様でした。

<Staff>

Report:丸山 未来

Photo:池田 杏美

【今回の授業のコーディネーター】

【今回の先生】

![[大人の社会科] なぜ福岡は“水がない”のに九州一の都市となったのか?in 福岡市博物館](https://tenjin-univ.net/app/wp-content/uploads/2015/07/t-2151-200x266.jpg)

有馬 学

1945年北京生まれ、鹿児島県出身。1971年東京大学文学部卒業。76年同大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。九州大学文学部講師、助教授、教授を経て94年より同大学院比較社会文化研究科教授。2009年退官し九州大学名誉教授。2012年から福岡市博物館館長。歴史学者、専門は日本近代史。著書に『日本の近代4「国際化」の中の帝国日本』、『日本の歴史23 帝国の昭和』などがある。

![[大人の社会科] なぜ福岡は“水がない”のに九州一の都市となったのか?in 福岡市博物館](https://tenjin-univ.net/app/wp-content/uploads/2023/04/t-441-200x267.jpg)

倉員 知子

九州大学卒業後、福岡市職員として入庁。2021年4月に独立し、MBA(グロービス経営大学院)、キャリアコンサルタント、Gallup認定ストレングス・コーチの資格を活かして、チームワーキング・エンゲージメント・ウェルビーイング向上・組織活性化など、個人と組織双方の成長変革をサポートしながら、旅と山と韓国ドラマを愛し、おもしろいと思う仕事は受けるパラレルワーカー。

【今回の教室】

![[大人の社会科] なぜ福岡は“水がない”のに九州一の都市となったのか?in 福岡市博物館](https://tenjin-univ.net/app/wp-content/uploads/2015/07/c-119-200x150.jpg)

福岡市博物館

1990年10月に、地域の歴史と民俗を研究・展示する博物館として開館。また、常設展示は2013年に内容を刷新。福岡は、弧を描く日本列島の西の端にあり、ユーラシア大陸と朝鮮半島に近接している。この地に住む人々は、古来、この国の誰もが知らなかった文化に最初に触れ、経験したことのない生産手段や経済活動を発展させ、遭遇したことのない脅威を克服し、豊かな都市を営みつづけてきた。この博物館は、アジアとの人・もの・文化の交流がつくってきた特色ある歴史と、そこに生きる人びとのくらしを、さまざまなかたちで発信している。

住所 : 福岡市早良区百道浜3丁目1-1

電話番号 : 092-845-5011

営業日 : 9:30~17:30

■webサイト

■アクセスマップ

![[大人の社会科] なぜ福岡は“水がない”のに九州一の都市となったのか?in 福岡市博物館](https://tenjin-univ.net/app/wp-content/uploads/2013/02/staff-0_1-200x267.jpg)