レポート日記

一覧に戻るあなたの描いた絵が動き出す!~知らなかった映像制作の裏側~

開催日:2012年10月27日

通常授業

小さい頃から慣れ親しんでいて、今では大人も楽しむ産業になったアニメーション。

物心が付いたときから私達の側に在ったアニメの世界の裏側を覗いてみたい、どうやって作られているのか知ってみたい、そんな好奇心を持った事が皆さんにも一度は有ったのではないでしょうか?

今回は、そんな興味をビビビ!っと刺激する授業をテンジン大学で開催しました。

先生としてご登場頂いたのは、今年の夏に公開されたアニメーション映画、「放課後ミッドナイターズ」を手掛けられた会社、モンブラン・ピクチャーズの竹野さんです。

実はこの会社は福岡に在り、竹野さん自身も九州芸術工科大学の出身と、福岡とはとても深いご縁にあります。

そんな、私達と身近にあるアニメーションの世界を、同じ福岡の身近な方々からアレコレ教わっていきましょう!

先ずは、座学でアニメのアレコレについてお話を伺いました。

~~どんなアニメが世の中にあるの?~~

まず先生からご紹介頂いたのは、世界中の色々なアニメーション作品でした。

・ 犬が活き活きと動きまわる姿が微笑ましい映像

「犬の動きをデフォルメして見せる秀逸さがあります」

・ ただの砂袋が命を吹き込まれた様に動き回る映像

「簡単な形状のものをキャラクターとして成立させています」

・ フランスの学生が描いた、活き活きとした動きの映像

「日本には無いデザインやオーバーな動きが注目です」

等々、どれも絵のタッチやストーリーに個性が際立っていました。

「アニメーションの語源は、ラテン語のアニマ(魂)と言われていますが、

良いアニメはキャラクターが自分の意志を持って動いている様に見ます。

だから、見る人がキャラクターの悲喜の感情を移入出来る様に作る事がアニメーションづくりでとても大切なんです」

~~アニメーションづくりの基礎とは??~~

では、アニメーションはどうやって作られるのでしょうか?

まずはそのポイントから教えて頂きました。

・ 描く対象の動きを良く観察する

活き活きと動かすためには、そのモデルの現実での動きを良く観察し、取り込まないといけません。

一言に観察と言っても、その幅はとても広く、人や動物の場合、筋肉の動きや仕草を細かく観察しています。

また、動物に限らず、アニメーションの世界ではもちろん物も動きます。

なので、観察の対象は物理法則にまで広がるんだとか。

その細かさ、深さにはビックリさせられますね。

・ 誇張する

良く観察して描いて現実そっくりの映像を作っても、その映像はただなぞっただけに見えてしまい、何となくつまらないものに写るんだそうです。

そこで行なう手法が誇張です。

ちょっとオーバーにするだけで、映像はアニメっぽくなり、楽しい映像になります。

例えばビックリする顔をしたら目が飛び出る様な動きもそうですよね。こんな面白い映像が作れるのもアニメーションの醍醐味なのでしょう。

そして、これらの基礎は、昔からのパラパラと絵をめくるアニメーションから、CGや3Dのアニメーションにまで、例外無く取り入れられています。

~~どんな手法があるの???~~

一言にアニメーションと言っても、製作する手法は様々です。

例えば、

・ ロトスコープ(実際に人を撮影して、それをトレースして行く手法)

・ ストップモーション(人形を少しずつ動かした写真を繋げてアニメにする)

・ ピクシレーション(人間のコマ撮りを繋げる手法)

・ モーションキャプチャー(人の関節にマーカーを付けて、キャラクターの動きを実際に役者さんにしてもらう)

など、手法は実に様々です。

~~放課後ミッドナイターズはどうやって出来たの????~~

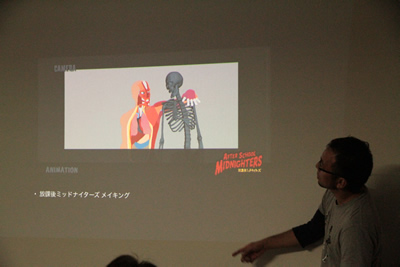

竹野先生の手掛けられた映画、放課後ミッドナイターズでは、モーションキャプチャーの手法が取られました。

製作ではまず、役者さんにキャラクターの動きをして貰うそうです。

「二人組のキャラクターは兄貴分と弟分の関係ですが、実際に劇団で先輩後輩の関係にあるお二人に演技をお願いしました。

そうする事で、アドリブ(案外沢山入ってるそうです)や細かい動きにちゃんと二人の関係性が出せました。」

この役者の動きをデータに変換し、パソコンの中で棒人間が動いている映像が完成します。

後は、この棒人間にキャラクターの姿を重ねれば映像は完成ですが、それだけでは終わりません。

「例えば肩に手を乗せるだけの動きでも、指の曲がり具合や肩に乗った手の位置をチェックして、より自然に修正する必要があります」

そんなチェックをする事で、やっとアニメーションが自然に見える様になるんだとか。

「さらに、顔の表情はモーションキャプチャーだけでは再現出来ないので、自分で製作しないといけません」

これはとんでもない作業量ですね!

でも、そんなにも時間を費やして動き出すキャラクターにはとても深い愛情が芽生えるのでしょう。

座学のパートの最後には、竹野先生からアニメーションへの強い思いが聞けました。

「アニメーションの表現は全て一から作る物ですから、そこにはとても大きな可能性が有りますし、手法や学ぶもの、取り入れるものの広さには、総合芸術の要素を感じています。

だからこそ、子供だけではなく、大人も楽しめるものはもっと作れると思っていますし、そんな作品づくりを目指しています!」

~~実際にアニメーションを作ってみよう!~~

こんなに広く、深く、熱くお話を聞くと、今度は自分がアニメーションを作ってみたくなりますよね。

という事で、後半は実際にアニメーションを皆さんで作ってみました。

<作り方は?>

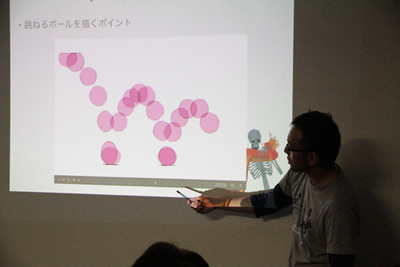

簡単な丸い形のキャラクター(モンくん)を画面端の女の子(ブランちゃん)の所にまで辿り着かせるアニメーションを、3班に分かれて作ってみました。

作り方は、モンくんの動きをパラパラ漫画の様に一つ一つ製作し、それを先生方に繋げて頂きました。

まずは、チームで、モンくんをどう動かせるかの打ち合わせです。

「真ん中のお花を取ってからブランちゃんの所に行かせましょう」

「ガケを登る所は、モンくんがギザギザになって行くのはどうだろう?」

等、皆さん思い思いのアイデアが出て来ます。

そのように想像した動きがこれから実際に見える形になると思うと、ワクワクして来ました。

動きが決まると、次は班の中でパートに分かれてモンくんの動きを作画します。

ただ動くだけでなく、「地面に当る前には丸い形が潰れて、そして跳ね返るときには縦に伸びるんです」とか、「キャラクターの位置を前のからどれだけ放すか調整するだけで、スピードに緩急が付きます」等、色々なテクニックが先生から飛び出して来ます。

(座学での観察や誇張の話が、実践してみる事でよりリアルに感じられました)

そして、最後に、皆さんで書かれた絵を繋げて映像が出来上がりました。

実際に自分が書いた絵が動き出す様子に、教室では思わず「うおー!」と声が溢れます。

そんな、アニメーションの世界を見て、学び、作ってみた授業も無事に終了です。

誰もが楽しめて、そして知れば知る程奥深くなるアニメーションの世界。気になった方は是非、劇場に足を運んでみてドップリと使ってみてはいかがでしょうか?

【学生の声】

・ 公務員 女性 20代

「アニメーションにはいろんなつくり方があるんだなと思いました。 それ以上に「命をふき込む」ために、ほんの数秒のためにすごくたくさんの時間をつい やしていることに驚きました。」

・ その他 男性 60代

「アニメの基本を学ばせていただいたので、今後映画をみる場合、ちがった角度から楽しく見られます。」

・ 会社員 男性 20代

「全体の流れを合わせながら、分業で製作していくことが難しいと感じました。 チームワークが重要な仕事だと思いました」

(ボランティアスタッフ 山路 祐一郎)

【今回の先生】

竹野 智史 (モンブラン・ピクチャーズ株式会社 アニメーター)

【今回の教室】

住所 : 福岡市中央区大名2-1-35 トライエント山崎ビル3F